追本溯源 华佗名方从远古走来(上)

痹祺胶囊传承创新 成就现代中药“金标准”

痹祺胶囊自上世纪90年代面市以来,其确切的疗效受到诸多中医药专家青睐,先后与三位中国工程院院士、国宝级中医药专家合作,被确定为多个国家级科技攻关研究试验用药,并交上完美答卷,成为中药现代化、国际化研究的“金标准”。痹祺胶囊何以有如此深厚底蕴和超强实力?

追本溯源,痹祺胶囊源自汉代名医华佗多年行医总结而成的经典名方“一粒仙丹”。此后由华佗的徒弟吴普后人代代相传,救治疾患无数。新中国成立后,由吴普后人安徽省立医院老中医吴香山无偿捐献给国家。“一粒仙丹”历经“宝寿丹”、“宝寿丸”、“筋骨止痛丸”多个称谓,1800余年使用历史,最终落户京万红药业,经创新研发成为今天的痹祺胶囊,如今已是年销售额破亿元,科研资料完备的现代中药大品种。

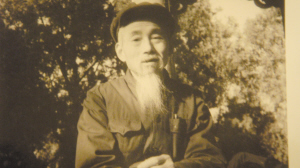

吴香山(1898年—1982年)又名吴光印,吴普的后人,安徽省著名老中医,擅长中医外科,医德高尚,高超的医术名传万里。全国政协特邀委员。曾编写《临床经验录》及《验方汇编》,1985年《中医年鉴》刊载了《吴香山学术经验》。

中医药的名称始于20世纪,在新兴的西医西药传入中国后才有了中西医药之分,中医药和西医药是相对而言的。中医药源远流长,是一个伟大的历史文化宝库,约公元前17-11世纪的殷商甲骨文中已经有了疾病的记载。有充分证据证明,从公元2-3世纪汉代后期的《神农本草经》《伤寒论》《金匮要略》,到1765年清代中期的《本草纲目拾遗》,约1500年间,我国药学水平居于世界前列。痹祺胶囊的前身“一粒仙丹”正是出自与《伤寒论》作者、医圣张仲景齐名的,“建安三神医”之一的华佗之手。

自学成才 华佗内外兼修

据考证,华佗约生于汉永嘉元年(公元一四五年),是我国东汉末年著名的医学家。华佗字元化,名旉,汉族,沛国谯(今安徽亳州)人。华佗与董奉、张仲景并称为“建安三神医”。陈寿的《三国志》、范晔的《后汉书》这些正史都有《华佗传》。

华佗少时曾在外游学,钻研医术而不求仕途。他医术全面,尤其擅长外科,精于手术,被后人称为“外科圣手”、“外科鼻祖”。精通内、妇、儿、针灸各科,外科尤为擅长,行医足迹遍及安徽、河南、山东、江苏等地。相传,华佗发明“麻沸散”,使病人麻醉后施行剖腹手术,是世界医学史上应用全身麻醉进行手术治疗的最早记载。他又仿虎、鹿、熊、猿、鸟等禽兽的动态创作名为“五禽之戏”的体操,教导人们强身健体。《后汉书·华佗传》有华佗“年且百岁,而犹有壮容,时人以为仙”的记载,也有说他寿至一百五六十岁仍保持着六十多岁的容貌,而且是鹤发童颜的记载。

据传,华氏家族本是一个望族,其后裔中有一支定居于谯县以北十余里处一个风景秀丽的小华庄(今谯城区华佗镇)。至华佗时家族已衰微,但家族中对华佗寄予了很大的期望。从其名、字来看,名“佗”,乃负载之意,“元化”是化育之意。华佗自幼刻苦攻读,习诵《尚书》《诗经》《周易》《礼记》《春秋》等古籍,逐渐具有了较高的文化素养。

华佗行医,并无师传,主要是精研前代医学典籍,在实践中不断钻研、进取。用现代语言表述,就是自学成才。当时我国医学已取得了一定成就,《黄帝内经》《黄帝八十一难经》《神农本草经》等医学典籍相继问世,望、闻、问、切四诊原则和导引、针灸、药物等诊治手段已基本确立和广泛运用;而古代医家,如战国时的扁鹊,西汉的仓公,东汉的涪翁、程高等,所留下的不慕荣华富贵、终生以医济世的动人事迹,所有这些不仅为华佗精研医学提供了可能,而且陶冶了他的情操。

在华佗成长的过程中,除受到中原文化的熏陶外,盛产药材的家乡也给他以不少的影响。谯县出产多种药材,如“亳芍”、“亳菊”,早已闻名天下。再加水陆交通较为发达,所以谯县自古就是一个药材的集散中心。幼年的华佗在攻读经史的同时,也留心医药,当地传说他曾在泥台店一带读书养性,学医识药。

中年以后,华佗因中原动乱而“游学徐土”。徐州是江淮重地,有郡、国六,下辖六十二个城、邑,人口二百余万,首府为彭城(今江苏徐州)。民间传说他就住在彭城附近的沛国(今江苏沛县)。其实华佗的行医足迹,遍及当时的徐州、豫州、青州、兖州各地。根据他医案中所及地名查考,大抵是以彭城为中心,东起甘陵(今山东临清)、盐读(今江苏盐城),西到朝歌(今河南淇县),南抵广陵(今江苏扬州),西南直至谯县(今亳州市谯城区),即今江苏、山东、河南、安徽等广大地区,方圆达数百平方公里。在行医的同时,为了采药他还先后到过朝歌、沛国、丰县(今江苏丰县)、彭城卧牛山、鲁南山区和微山湖。由于他行踪地域广阔,又深入民间,乐于接近群众,足迹遍及江苏、山东、安徽、河南等地,深得群众的信仰和爱戴。

华佗懂得养生之道,当时的人们认为他年龄将近一百岁,可外表看上去还像壮年人一样。又精通医方药物,他治病时,配制汤药不过用几味药,心里掌握着药物的分量、比例,用不着再称量,把药煮热,就让病人服饮,同时告诉服药的禁忌或注意事项,等到华佗一离开,病人也就好了。如果需要灸疗,也不过一两个穴位,每个穴位不过烧灸七、八根艾条,病痛也就应手消除。如果需要针疗,也不过扎一两个穴位,下针时对病人说:“针刺感应应当延伸到某处,如果到了,请告诉我。”当病人说“已经到了”,随即起针,病痛很快就痊愈了。如果病患集结郁积在体内,扎针吃药的疗效都不能奏效,应须剖开割除的,就饮服他配制的“麻沸散”,一会儿病人就如醉死一样,毫无知觉,于是就开刀切除患处,取出结积物。病患如果在肠中,就割除肠子病变部分,洗净伤口和易感染部分,然后缝好腹部刀口,用药膏敷上,四五天后,病就好了,不再疼痛。开刀时,病人自己并不感到疼痛,一个月之内,伤口便愈合复原了。千百年来,人们传说的华佗给关公“刮骨疗毒”的故事,更是脍炙人口。

水旱多灾 “一粒仙丹”问世

华佗生活的时代,正是东汉末年三国初期。那时,水旱多灾,疫病流行,人民处于水深火热之中。当时一位著名诗人王粲在其《七哀诗》里,写了这样两句:“出门无所见,白骨蔽平”,就是当时社会景况的真实写照。

华佗常年在安徽、河南、山东、江苏等地行医,这些地方正是水系发达,河流湖泊众多的地方。有河流湖泊就少不了渔民,每天在水上讨生活,加之古时生活条件差,相传这些地方往往骨病盛行,用今天的话说就是得了风湿病、关节炎。在华佗多年的医疗实践中,他非常善于区分不同病情和脏腑病位,对症施治。为了解除当地百姓的疾苦,华佗广为采药尝试,终于为后世留下“一粒仙丹”。

之所以称为“一粒仙丹”,是因为药方的组合非常简单,主药是马钱子。现今药学研究已经证明马钱子具有消炎、止痛,提高免疫力的作用,对骨关节病、风湿类风湿关节炎都有确切的疗效。上世纪80年代,京万红药业科研人员传承创新,在“一粒仙丹”的基础上深入研究,重新配伍,研发出现在的,由马钱子为君药的10味药组成的复方痹祺胶囊,治疗范围更加广泛,疗效更加确切。

网上至今流传着一首关于华佗“一粒仙丹”的歌诀。吴香山传宝寿丸,原为华佗“一粒仙丹”,地龙血竭共研粉,油外炸马钱炼蜜团。其功效为通经络,搜风止痛,强筋健胃。主治癫痫、骨瘘(慢性骨髓炎)、脱疽(血栓闭塞性脉管炎)、痹症(关节炎)、筋骨痛、关节疼痛、瘫痪、四肢麻木、半身不遂、口眼歪邪、跌打损伤等。

华佗还发明了一种锻炼方法,叫做“五禽戏”,一叫虎戏,二叫鹿戏,三叫熊戏,四叫猿戏,五叫鸟戏,也可以用来防治疾病,同时可使腿脚轻便利索,用来当作“气功”,至今仍然被人们用于强身健体。后人每以“华佗再世”、“元化重生”称誉医家,足见华佗影响之深远。

名师高徒 吴普修本草

吴普,三国魏医药学家,华佗得意弟子。广陵(今江苏江都县)人,《后汉书》记载吴普为华佗最得意的门生之一,精于医术,且专长于本草学及养生。著有《吴普本草》与《华佗药方》两书。

痹祺胶囊为华佗弟子吴普后人吴香山所献,关于吴普的传说有多个版本。最主要的说法是:吴普为广陵郡人,原为许昌狱卒,是华佗被曹操关入监牢时的看守。吴普非常同情华佗的遭遇,所以对华佗尽可能照顾一二,使华佗能够在生命的最后时间内完成医学专著《青囊经》,并将《青囊经》传赠给吴普。在接触中,华佗感觉吴普虽为狱卒,但为人善良宽厚,便有意识地向吴普讲授一些行医知识。吴普悟性极好,一点就通,一学就会。于是,华佗临终前将倾注自己全部心血的《青囊经》传赠给吴普。

相传,华佗去世后,吴普悄悄将《青囊经》带回家中藏起来,不当班时便取出此书研习医术。其妻得知是华佗遗物,害怕曹操淫威,一日,趁吴普当班私自取出付之一炬。待吴普赶回已成灰烬,吴普后悔不已。自此,吴普请辞狱卒,游遍八方,遵照华佗的医术治病,治好救活了许多人。吴普还按照华佗的五禽戏每天练习,活到九十多岁时,听力和视力都很好,牙齿也完整牢固。

华佗的眼光没有错,吴普不仅继承研习华佗的医术,还深入研究中药,成为著名药学家,尤其在本草学上有一定成就。吴普写成《吴普本草》,六卷,又名《吴氏本草》,为《神农本草经》古辑注本之一。其书分记神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊、华佗、弟子李氏,所说性味甚详,总汇魏晋以前药性研究之成果,载药441种,每药列出了正名、别名、药性、产地、药物形态、采摭时间、加工焕制、功能主治、配伍宜忌等。书中既广采先贤诸家之言,又结合自己的实践,论述精辟而全面,堪称魏以前本草学之大成,对于考察我国本草学的发展,具有重要的史料价值。被很多后世医书所摘录借鉴,如南北朝贾思勰《齐民要术》、唐代官修《艺文类聚》,《唐书·艺文志》还载有该书六卷书目。宋初所修《太平御览》,仍收载其较多条文。

华佗的眼光没有错,吴普不仅继承研习华佗的医术,还深入研究中药,成为著名药学家,尤其在本草学上有一定成就。吴普写成《吴普本草》,六卷,又名《吴氏本草》,为《神农本草经》古辑注本之一。其书分记神农、黄帝、岐伯、桐君、雷公、扁鹊、华佗、弟子李氏,所说性味甚详,总汇魏晋以前药性研究之成果,载药441种,每药列出了正名、别名、药性、产地、药物形态、采摭时间、加工焕制、功能主治、配伍宜忌等。书中既广采先贤诸家之言,又结合自己的实践,论述精辟而全面,堪称魏以前本草学之大成,对于考察我国本草学的发展,具有重要的史料价值。被很多后世医书所摘录借鉴,如南北朝贾思勰《齐民要术》、唐代官修《艺文类聚》,《唐书·艺文志》还载有该书六卷书目。宋初所修《太平御览》,仍收载其较多条文。

华佗“一粒仙丹”由吴普及其后人代代相传,治病无数,历经1800年仍保持旺盛的生命力。而吴普后人也几经辗转,定居安徽。这才有了上世纪七八十年代吴香山献方,痹祺胶囊横空出世。

版权所有:天津达仁堂京万红药业有限公司 | (津)-非经营性-2022-0019 备案号:津ICP备17004473号-1

津公网安备 12011102000646号

津公网安备 12011102000646号地址:天津市西青区大明道20号 邮编:300112 电话:022-27795500 27795105 传真:022-27795500